隨著全球氣候變化加劇與城市規模持續擴張,我國城市在汛期面臨的排水壓力日益嚴峻。每逢強降雨,道路積水、地下空間倒灌、交通癱瘓甚至人員傷亡等事件頻發,暴露出當前市政排水系統在設計、運維和應急響應等方面的多重短板。如何科學應對汛期挑戰,已成為保障城市安全運行的關鍵課題。

一、汛期排水系統面臨的核心問題 1.預警滯后,隱蔽風險難防控

傳統監測依賴人工巡查與定點觀測,對地下通道、低洼小區等區域的隱蔽積水捕捉不及時,常出現“地面無積水、地下已淹泡”的隱患。且缺乏與氣象數據的聯動分析,內澇預警提前量不足,難以快速組織人員疏散與交通管控,突發積水導致的車輛被困、人員傷亡事件時有發生。

2.管網退化,排水能力打折扣

城市部分排水管網建設年代久遠,材質老化引發腐蝕、變形、滲漏等問題,不僅降低過流能力,還可能誘發路面塌陷。同時,落葉、泥沙、建筑垃圾等雜物長期淤積,加上雨污混接、工業廢水偷排等行為,導致管網堵塞頻發,暴雨時易出現溢流、路面冒水,進一步削弱排水效率。

3.監管薄弱,污染溯源效率低

傳統水質監測依賴人工采樣化驗,存在采樣頻次低、數據滯后的局限,難以實時捕捉COD、氨氮等指標異常,污染事件發現不及時。入河排口、截流井等關鍵節點缺乏水質-流量聯動監測,一旦發生污染,無法快速鎖定源頭,影響水環境治理成效。

4.運維低效,管理協同性不足

排水管網及附屬設施分屬多部門管理,泵站運行、管網監測、養護工單等數據形成“孤島”,缺乏統一調度支撐。泵站啟停、調蓄設施調度等依賴人工經驗,易造成能源浪費或排澇不及時;井蓋缺失、設備故障等問題難以及時察覺,運維響應效率亟待提升。

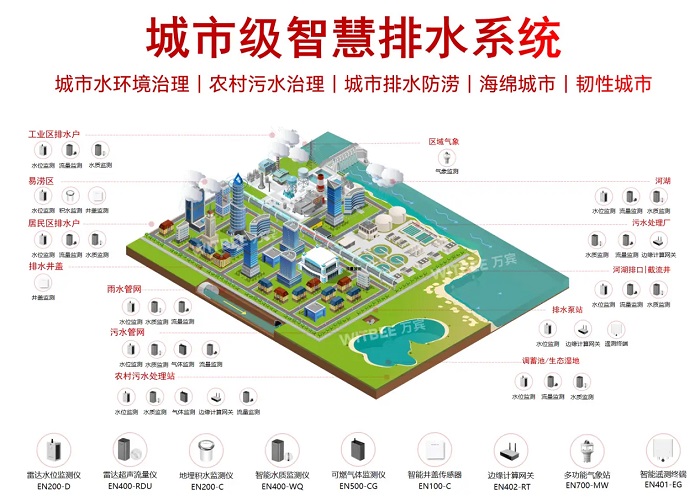

二、汛期排水難題破解措施 1.構建全鏈條智能監測體系 在易澇點、管網關鍵節點、泵站、排口等場景部署智能感知終端,實時采集水位、流量、水質等數據。例如,通過地埋式積水監測儀,可捕捉地下隱蔽積水并監測漏電風險;雷達超聲流量儀能夠精準計量管網流量,識別堵塞前兆;水質監測儀則對偷排行為實現分鐘級預警。通過“監測—預警—處置”閉環,提升風險響應速度。

2.強化預報預警與調度協同

融合氣象數據與管網運行數據,構建內澇模擬與風險預警模型。當降雨強度加大或管網液位異常上升時,系統可自動觸發預警,并聯動泵站啟停、調蓄池蓄排,實現“雨—網—站—河”協同調度,有效緩解管網運行壓力。

3.推動數據驅動的運維升級

依托物聯網與邊緣計算技術,實現設備遠程監控、健康自檢與故障預警,大幅降低人工巡檢頻次與運維成本。通過統一數據平臺,打通水務、城管、應急等多部門系統,形成“一網統管”的排水治理新機制,提升整體運維效率。

4.統籌工程改造與智能部署

結合管網改造、海綿城市建設等工程,同步部署智能監測設備,實現“新建項目同步嵌入、存量設施分步升級”。特別是在高風險區域、人員密集區、水質敏感地帶優先部署,筑牢汛期安全防線。

汛期排水管網的安全運行,是城市韌性的重要體現。通過“智能監測+設施升級+智慧調度+精細運維”的綜合方案,既能快速破解內澇預警滯后、管網堵塞、監管薄弱等突出問題,又能持續提升排水系統運行效率與水環境治理水平。隨著智能化技術的深度應用,市政排水將逐步實現“風險可防、隱患可治、污染可控”,為城市安全度汛與高質量發展筑牢堅實屏障。

來源:城市生命線